Terry Gilliam s’est fortement inspiré de 1984 quand il a imaginé Brazil1 sans pour autant être une adaptation du célèbre roman de George Orwell. Le cinéaste reprend l’idée générale d’un futur dystopique où le contrôle de l’information poussé à son extrême génère une société totalitaire sans aucune liberté individuelle, mais il l’enrichit de plusieurs idées et inspirations. On retrouve le goût de l’absurde du réalisateur, si typique des Monty Python. On retrouve aussi une critique implacable du capitalisme à outrance et d’une société qui nous est terriblement familière. Ajoutez à cela un goût marqué pour les délires visuels les plus dingues, et vous obtenez cette œuvre étrange qui a été un échec à sa sortie et qui est devenue culte. Brazil mérite indéniablement d’avoir été vu au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour comprendre l’influence que ce film a eu sur le cinéma.

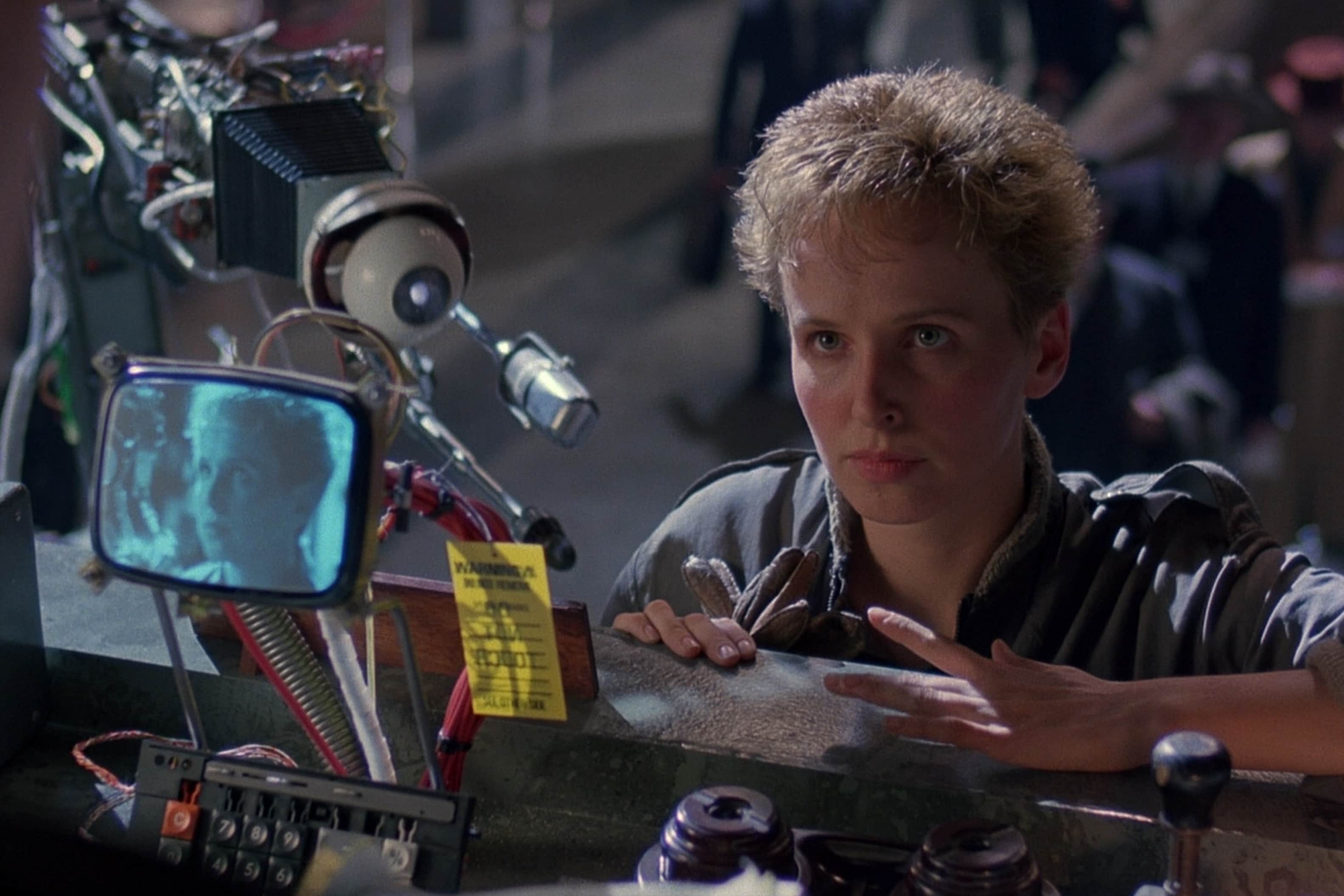

Même si Brazil appartient officiellement à la science-fiction, Terry Gilliam ne veut pas d’une œuvre futuriste au sens où on l’entend généralement. Son histoire se déroule quelque part au XXe siècle, on n’aura jamais plus de précision sur le lieu ou l’époque. Les décors sont à mi-cheval entre plusieurs époques, on reconnaît distinctement un centre commercial typique des années 1980, mais il y a aussi d’immenses tours sans fin qui évoquent davantage Metropolis et donc l’archétype de la ville futuriste. Pour compliquer les choses, les accessoires ne semblent pas venir du futur, mais plutôt de notre passé, à l’image de ces petites télévisions minuscules alimentées par d’énormes cables, ou ces ordinateurs composés de claviers de machine à écrire et de petits écrans agrandis par des loupes. Terry Gilliam cherche à brouiller les pistes et il contribue avec son œuvre à alimenter l’univers rétro-futuriste et steampunk qui a connu énormément de succès depuis. La bureaucratie infernale qu’il dépeint ici ressemble fort à un futur qu’aurait imaginé un cinéaste cinquante ans avant la sortie du film. Ce décalage entre les époques et les inspirations est l’un des nombreux effets mis en place pour déstabiliser les spectateurs. Bien des années après sa sortie, Brazil reste une œuvre toujours aussi bizarre, où se mélangent scènes oniriques et séquences oniriques, où l’on ne sait jamais trop ce qui va se passer ensuite. À sa sortie, les distributeurs ont imposé une version édulcorée avec une fin heureuse, mais c’est la version voulue par le réalisateur que l’on peut voir aujourd’hui. Exactement comme pour Blade Runner quelques années plus tôt, cette vision d’une noirceur absolue a fait peur, mais c’est pourtant la plus grande réussite du projet.

On sent, sans forcément savoir pourquoi, que Brazil est une œuvre extrêmement personnelle, intime même. On imagine bien un Terry Gilliam terrorisé par cette bureaucratie kafkaïenne tellement puissante qu’elle ne se remet jamais en cause. Le scénario se construit autour d’une erreur bête, une bestiole qui tombe sur une machine et qui change une lettre, conduisant à l’arrestation du mauvais homme. Le personnage principal, l’un des nombreux rouages de cette immense usine bureaucratique, se met en tête de réparer cette erreur et se découvre petit à petit le courage de protester contre ce système profondément injuste. Ce n’est pas l’idée la plus originale qui soit, mais la force du projet est avant tout son traitement si intense. Toute la première partie du film, la découverte de l’univers imaginé par le cinéaste, est indéniablement la plus forte et le nombre d’idées à la seconde est tout simplement vertigineux. Brazil enchaîne les séquences devenues cultes, que ce soit le ballet des papiers dans les bureaux du ministère, ou encore les « améliorations » apportées sur le visage de la mère. Terry Gilliam privilégie l’ambiance et il prend son temps pour créer son univers dystopique, avec des décors très convaincants et une dose de second degré qu’un Blade Runner, très proche par certains aspects, n’avait pas. On dit que le réalisateur avait préparé le terrain avec son court-métrage placé avant Monty Python : Le Sens de la vie, celui avec les assureurs devenus pirates. Les touches d’absurde évoquent bien la compagnie de comiques, mais ne pensez pas pour autant qu’il s’agit d’une comédie, même noire. Le film frappe fort contre la société d’alors qui est toujours largement la nôtre et le cinéaste n’hésite pas à montrer la pollution et les destructions, directement liées à cette bureaucratie immense et absurde, ces villes stériles et ces tuyaux absolument partout. C’est une vision infernale du futur qui est présentée ici, et elle est d’une redoutable efficacité.

Brazil est indéniablement un objet cinématographique étrange. Non pas qu’il soit incompréhensible, loin de là, mais il force le spectateur à accepter les délires de son créateur. La fin au milieu des rêves est d’ailleurs un peu longue et le délire va peut-être un peu loin, mais le long-métrage a déjà donné suffisamment à ce stade pour mériter son statut de film culte. Terry Gilliam a imaginé un univers rétro-futuriste angoissant et très original et il a imposé sa vision au monde avec Brazil. En le (re)voyant près de 35 ans après sa sortie, on retrouve les multiples connexions avec d’autres œuvres qui ont suivi et celles qui viendront encore. Un classique.

Vous voulez m’aider ?

- Au point qu’un titre de travail était 1984 ½, en référence au Huit et demi de Federico Fellini que Terry Gilliam admirait également. Ce titre a finalement été abandonné, en grande partie parce qu’une adaptation en bonne et due forme de George Orwell était sortie peu de temps avant la sortie de Brazil. ↩