Tous les attributs classiques du western traditionnel sont rassemblés ici. Le grand ouest américain de la fin du XIXe siècle, les Amérindiens, les hors-la-loi avec une prime sur leur tête, les chevaux, les armes et les grands paysages. Et pourtant, Dead Man ressemble peut-être à n’importe quel autre western sur le papier, il n’a absolument rien à voir avec tous les autres films du genre à l’écran. Fidèle à sa réputation, Jim Jarmusch en propose une relecture très personnelle et davantage un voyage initiatique teinté de questions métaphysiques sur la mort qu’un western au sens traditionnel du terme. Porté par la musique lente et entêtante composée par Neil Young, magnifié par une photographie noir et blanc très contrastée, Dead Man est un film singulier et passionnant, à voir en acceptant de se perdre dans les méandres d’une histoire assez floue. Un petit bijou.

Comme c’est souvent le cas chez Jim Jarmusch, la trame narrative n’est pas l’élément le plus important ici. Dead Man suit les pas de William Blake, un jeune comptable qui a quitté Cleveland pour tenter sa chance dans une ville du Far West qui ne vit que par une fonderie locale. Il vient avec une lettre qui lui promet du travail, mais le film prévient dès la première séquence que les choses ne devraient pas se passer aussi bien que prévues. Avant même le générique d’ouverture, le cinéaste cale une scène dans le train, où l’on voit le personnage principal tuer le temps pendant ce voyage de plusieurs jours. La date n’est pas précisée explicitement, mais on reconnaît sans peine l’âge d’or des western, la deuxième moitié du XIXe siècle. La musique de Neil Young est bien présente et la caméra alterne entre des gros plans sur le visage de William, des regards jetés sur les paysages majestueux de cette région du monde et des plans sur le reste du wagon. Par ce montage, Jim Jarmusch oppose clairement son personnage principal des autres personnes autour de lui. Ce citadin n’est visiblement pas à sa place et la vision très sombre du contexte général, bien loin de la version romancée traditionnelle du western, renforce encore le contraste. Dead Man exploite un décor classique avec une ville typique du Far-West, quelques bâtiments en bois autour d’une rue boueuse, mais c’est une lecture extrêmement réaliste et noire qui est proposée. Tout est sale et dégradé, la violence est omniprésente, pas forcément physique, mais souvent aussi morale ou verbale. Les balles ne fusent pas comme dans un film d’action et c’est d’ailleurs l’un des points importants du long-métrage : il est paisible. L’intrigue implique plusieurs morts, parfois violentes d’ailleurs, Jim Jarmush impose son rythme lent et son film est apaisant, à tel point qu’il est préférable de ne pas le regarder fatigué.

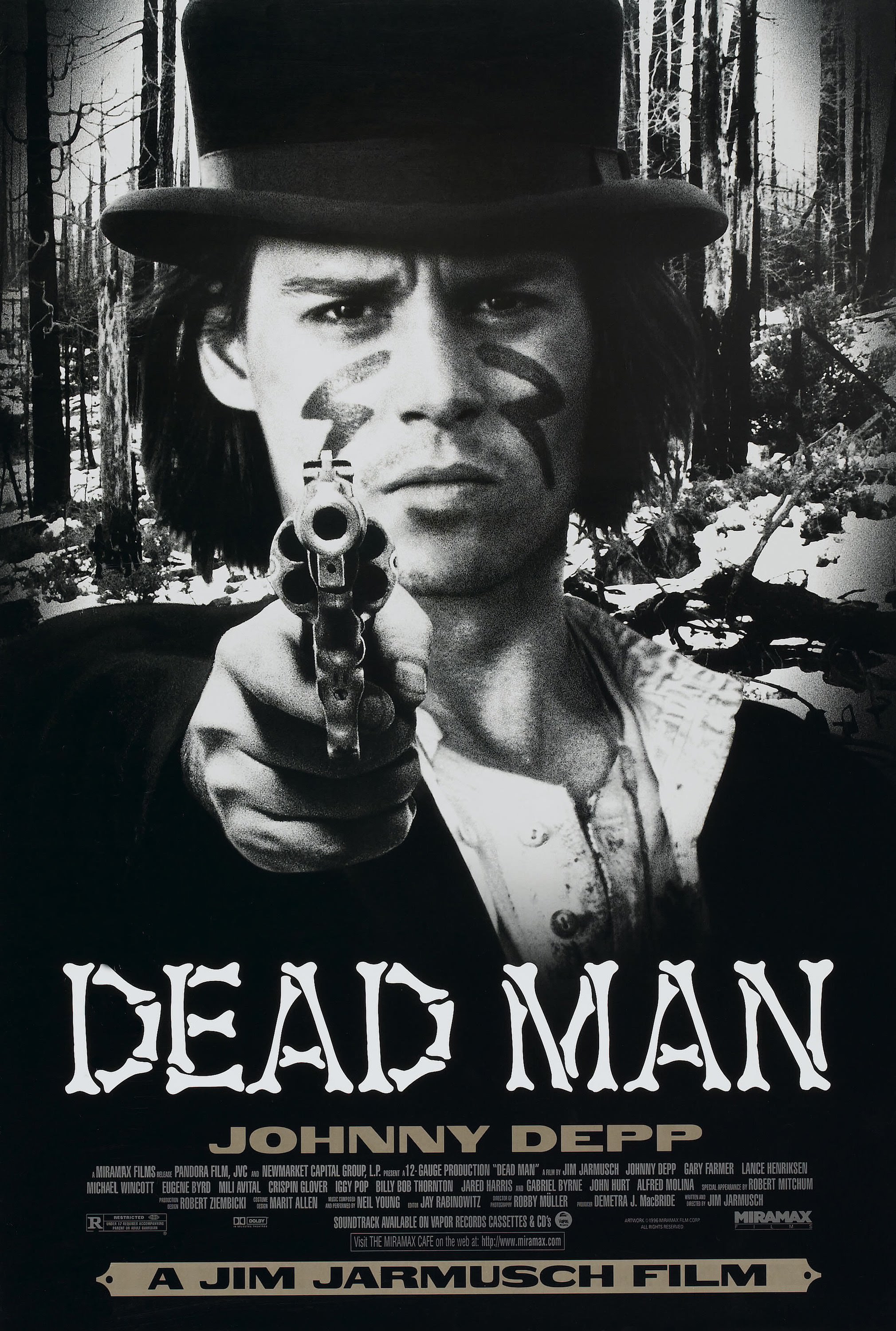

Même si tous les composants traditionnels du western sont au rendez-vous, Dead Man s’apparente davantage à un anti-western, comme si le cinéaste voulait toujours faire l’inverse de ce que l’on attendait de lui. Ainsi, l’esquisse d’une romance au début se termine presque immédiatement avec deux morts. Quand le héros rencontre un Indien, ce n’est pas un sauvage menaçant, mais un homme cultivé après un passage en Europe et Personne, comme il se prénomme lui-même, n’a que l’accoutrement de traditionnel. Les hommes envoyés pour tuer William Blake ne sont pas vraiment inquiétants, plutôt ridicules et Jim Jarmusch va parfois piocher dans l’humour absurde qu’il affectionne souvent. À un moment donné, les personnages rencontrent un trio improbable de cow-boys ridicules autour d’un feu, dont l’un, interprété par Iggy Pop d’ailleurs, est habillé comme une caricature de paysanne. On ne sait jamais trop où l’on va et cela n’a pas vraiment d’importance : l’histoire avance sans compter et il faut accepter de se laisser porter sans nécessairement chercher à tout comprendre. Dead Man fait constamment référence à William Blake, le poète, et le film ose quelques questionnements métaphysiques autour de la mort. La mort du héros est annoncée dans les premières minutes et le scénario ne fait jamais rien pour l’éviter, comme s’il était au fond déjà mort simplement en posant les pieds dans ce monde brutal pour lequel il n’était pas préparé du tout. Johnny Depp compose un William Blake passionnant, souvent hébété et déterminé à la fois, mais la vraie star est peut-être davantage la bande-originale. Improvisée en partie par Neil Young alors qu’il regardait les images, elle est composée presque uniquement de guitares électriques et elle est lente et hypnotique et accompagne à merveille les images, faisant le pont entre deux séquences coupées par du noir.

Adoptant les archétypes du genre pour mieux les détourner, Jim Jarmusch signe une œuvre étrange, un anti-western aussi tranquille qu’il est sanglant. Dead Man ne peut pas aisément se résumer, ni même être rangé dans une seule catégorie, c’est un long-métrage à part, déroutant et magnifique si on accepte de s’y perdre et de se laisser porter. Une vraie réussite formelle, un acteur principal excellent et une musique aussi étrange, simple et énergique qui complète les images avec audace. Dead Man reste toujours aussi captivant aujourd’hui, un classique à (re)découvrir.