L’étrangleur de Boston est le troisième film que je vais voir dans le cadre des ciné-clubs de Critikat, un site que je recommande fréquemment ainsi que ces séances de cinéma organisées régulièrement et qui permettent à peu de frais (surtout si vous participez aux tirages au sort qui les précèdent pour gagner une place) de se forger une culture cinématographique. Certes, à ce rythme, la culture sera mince, mais bon, il faut bien commencer quelque part…

L’étrangleur de Boston, film réalisé en 1968 par Richard Fleischer, est intéressant à plus d’un titre, mais particulièrement en raison de sa position de pivot entre deux Hollywood que l’on pourrait résumer à l’Hollywood classique des studios et l’Hollywood nouveau tel que, grosso modo, nous le connaissons encore. Un film charnière donc, mêlant techniques novatrices et anciennes, mais aussi, comme symbolisant cette position, acteurs anciens et nouveaux. En effet, si Henry Fonda est clairement identifié aux films de studio, Tony Curtis fait plus partie de ce nouvel Hollywood.

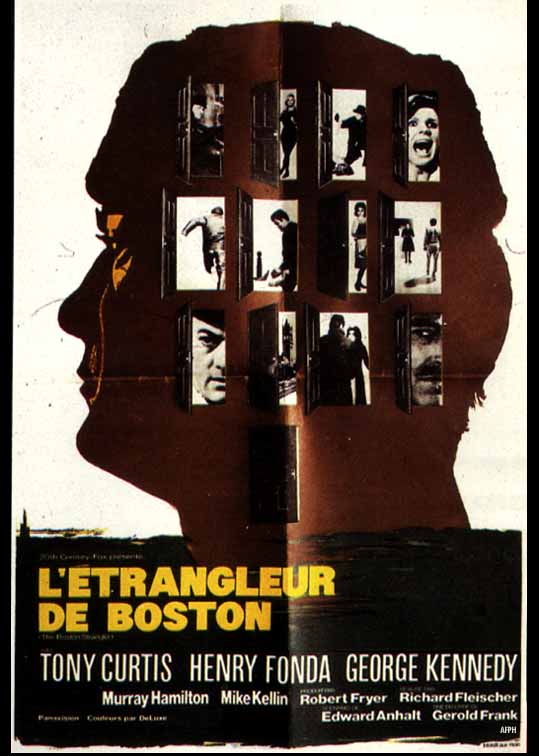

Le film innove sur une technique particulière, le split-screen consistant à découper l’écran en plusieurs parties. Fleischer fut ainsi parmi les premiers, si ce n’est le premier, à l’utiliser, des années avant la banalisation par 24 heures chrono… Le film sembla d’avant-garde pour ses contemporains par cette utilisation qui ne nous surprend plus trop aujourd’hui, mais qui était sans doute étonnante à l’époque.

Symbolisant encore sa position charnière, le film est découpé en deux parties strictement égales et qui s’opposent sur de nombreux points. D’une part, l’innovation technique est réservée à la première partie qui est construite sur un rythme très rapide, où les plans s’enchaînent très rapidement, et où le spectateur est saturé d’images et de sons. Basé sur une histoire vraie, L’étrangleur de Boston prend alors un aspect presque documentaire et cherche à montrer comment la psychose peut s’installer dans une ville quand un serial-killer y rode, impuni. L’utilisation du split-screen prend alors tout son sens : elle montre à la fois que la psychose est partout par la juxtaposition d’images différentes, mais aussi la place prédominante que prend la télévision à l’époque. Découper un écran de cinéma, c’est comme retrouver le petit format du poste.

En outre, le découpage de l’écran permet de suggérer la maladie mentale du tueur, la schizophrénie. Bonne idée de scénario, ce dernier n’apparaît pendant la première partie qu’en hors-champ : on l’entend parfois, on voit ses pieds ou ses mains, mais il n’apparaît jamais et n’a pas vraiment de place. Son apparition, à la stricte moitié du film donc, ne laisse place à aucune ambiguïté quant à sa culpabilité. La première partie, en effet, montre de nombreux suspects trop évidents qui sont entrés dans le film aussi vite qu’ils en sont sortis, le rythme étant très rapide. Évidemment, le spectateur attend avec impatience les deux stars en tête d’affiche et si Henry Fonda apparaît assez vite, Tony Curtis est absent au départ. Dès lors, quand il apparaît, le doute n’est pas permis.

Astucieusement, le réalisateur fait coïncider l’entrée du tueur avec un changement de rythme et de technique assez brutal. Un lent travelling introduit, en effet, l’acteur et à partir de ce moment, le rythme devient beaucoup plus posé et le split-screen disparaît totalement. Commence alors la seconde partie centrée sur le tueur et surtout sa maladie. La psychologie prend alors toute sa place, comme souvent dans le cinéma américain classique (c’était déjà le cas dans La mort n’était pas au rendez-vous) avec une fin assez éprouvante et impressionnante, je dois dire.

Ainsi, L’étrangleur de Boston est un film qui vaut la peine d’être vu pour sa position particulière. C’est souvent dans les ruptures ou transitions qu’une œuvre est la plus intéressante, et celle-ci ne fait pas office d’exception.