Aujourd’hui, ce fut rattrapage de films ratés pendant les vacances, avec le dernier de Suleiman, Le temps qu’il reste. Ce film passionnant et contemplatif narre l’histoire d’un pays et d’un conflit, par le biais de l’histoire d’une famille. Il ne s’y passe peut-être pas grand-chose, pas plus qu’il ne s’y dit grand-chose, mais c’est un très beau film qui passe beaucoup de choses à ses spectateurs.

Le film commence mystérieusement. Un taxi démarre et roule dans la nuit quand une tempête l’arrête. Le chauffeur, coupé du monde et impuissant, maugrée contre les forces de la nature tout en essayant vainement de contacter par radio son entreprise. À l’arrière de la voiture, on distingue une silhouette, une ombre même, sans savoir exactement de qui il s’agit même si on devine Elia Suleiman, à la fois acteur et réalisateur. Le chauffeur finit par poser une question : où sommes-nous ?

Comme son titre l’indique, la vraie question du Temps qu’il reste est plutôt temporelle. Le film, en effet, se passe en gros entièrement à et autour de Nazareth. L’époque, par contre, est beaucoup plus floue. Après l’introduction du taxi, on est projeté dans la Palestine en guerre contre les armées d’Israël, soit en 1948. La fin étant en gros contemporaine, on parcourt donc un demi-siècle de l’histoire de Palestine dans le film. Elia Suleiman dit s’être inspiré de ses propres souvenirs, et de ceux de son père pour reconstituer la vie de sa famille. Ainsi, on voit d’abord son père jeune résistant se battre contre l’ennemi avant de basculer bien des années plus tard, dans les années 1970, puis de faire une pause dans les années 1980 et finir à l’époque actuelle.

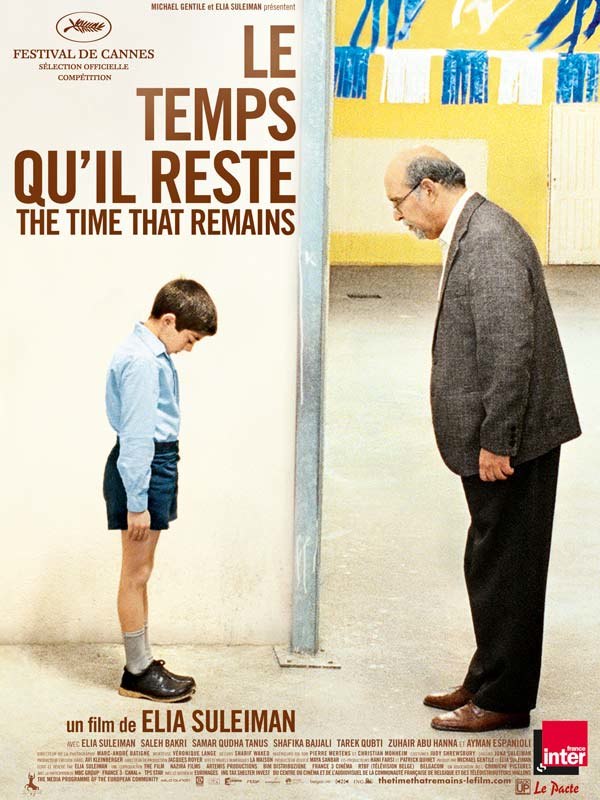

Ces quatre parties sont assez clairement distinctes dans le film, à la fois par des écrans noirs, et par une sorte d’unité visuelle que chaque partie crée. Ainsi, la première partie est clairement inspirée des films de guerre et reste assez sérieuse. Par contre, l’enfance d’Elia est directement issue de Tati et évoque Le Petit Nicolas : quand le garçon se fait réprimander pour avoir dit en classe que l’Amérique était un pays colonialiste, quelque chose qu’il a sans doute entendu, mais pas compris, de son père, c’est criant (voir l’affiche). Si tout le film est empreint de mélancolie, la dernière partie qui correspond au retour à l’âge adule (Elia Suleiman jouant alors son propre rôle) est particulièrement mélancolique et le plan où on le voit assit sur un banc à observer une société qui lui est désormais étrangère (ci-dessous) synthétise toute cette mélancolie.

Le temps qu’il reste est un film lent, et surtout très peu bavard. Suleiman ne dit pas un mot du film : il se tait petit garçon, et devient d’un mutisme troublant à l’âge adulte, comme s’il était vraiment muet. Autour de lui, on parle parfois plus, notamment à la télévision, mais toujours pas phrases brèves. Globalement, la parole est absente du film, au profit de l’image et de l’ambiance sonore, celle-ci étant toujours très développée et soignée. Difficile, à nouveau, de ne pas penser à Tati et, par exemple, à l’oncle muet.

On retrouve aussi le réalisateur français dans l’humour. Déjà présent dans Intervention Divine, « l’humour suleimanien » est ici encore plus fort. La répétition est à la base du comique qui traverse le film : ce sont les lentilles offertes par la tante et jetées sitôt acceptées ; c’est le voisin suicidaire qui n’arrive pas à craquer l’allumette qui devrait l’enflammer ; ce sont les sessions de pêches nocturnes perturbées par des soldats israéliens qui demandent si ça mord. C’est aussi la répétition de scènes à plusieurs années d’écart, notamment lorsque les trois amis se posent autour d’un verre sur une terrasse, et que l’on retrouve exactement les mêmes passants. Cet humour est si puissant qu’il devient suggestif : on ne voit pas la mère manger plusieurs glaces à la fin, mais on sent bien que c’est le cas.

Suggérer, voilà bien le maître mot de ce cinéma. Suleiman ne vous explique pas, il vous montre à peine et vous laisse le soin d’en tirer les conséquences. Personnellement, je suis un grand amateur de ce mode de fonctionnement qui, certes, nécessite plus d’activité de la part du spectateur. Il suffit de nous montrer sur un plan que le père est balancé par-dessus un mur et donc supposé mort, puis un second plan où on le voit marié et père de famille pour comprendre qu’il n’est pas mort. Une lettre nous apprendra incidemment que son opération s’est bien passée : tout est dit. Le silence fait ici sens, surtout à la fin évidemment quand tout le monde en est réduit au silence, à l’exception de l’aide soignante asiatique et de l’hilarant policier-femme de ménage.

Le temps qu’il reste est aussi un film à regarder, je veux dire regarder comme une photographie ou un tableau. Les plans y sont le plus souvent fixes, et laissent le temps d’être décryptés. Souvent, le réalisateur construit ses plans de manière géométrique, jouant des parallèles ou perpendiculaires. Les jeux sur les premier et arrière-plans sont aussi très présents, notamment par le jeu des points de vue (on voit Suleiman regarder par la fenêtre une scène d’émeute).

On pourrait avoir le sentiment que Le temps qu’il reste est un film intello et pompeux. Soyons franc, il est effectivement cinéphile, multipliant les références et citations, et il offre à lire une conception presque philosophique de la vie et du temps qui passe (Proust, si tu m’entends…). Mais il n’est pas que ça, c’est aussi par moment un film drôle au premier degré. Ainsi, quand le char suit de son canon un habitant qui fait les cent pas au téléphone, c’est vraiment drôle.

Néanmoins, on peut aussi lire dans cette scène le symbole de la résistance d’un peuple face à un occupant, résistance totalement pacifique et calme de celui qui veut continuer, malgré tout à vivre, comme un doigt d’honneur à la guerre. Alors que la caméra vient de nous montrer une scène d’émeute où la résistance se fait explicite, c’est une belle leçon politique que livre alors le réalisateur, même si son film n’est jamais explicitement politisé. Cette idée de résister en continuant à vivre traverse le film : quand des soldats israéliens essaient de faire respecter le couvre-feu près d’une boite de nuit où de nombreux Palestiniens dansent, leur tête finit par hocher en rythme, comme s’ils avaient été contaminés par cette joie de vivre malgré les horreurs du quotidien. On peut aussi y lire l’idée que ces jeunes gens sont finalement tous les mêmes, malgré des différences politiques qui les dépassent d’ailleurs.

Le temps qu’il reste est indéniablement un film riche. Sous des dehors vides, liés à la combinaison rythme lent/absence de dialogues, il dit en fait beaucoup plus qu’il n’en a l’air. J’ai été passionné par ce film, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, l’air de rien, il raconte finalement l’histoire du conflit israélo-palestinien : l’actualité est rappelée épisodiquement, par la présence militaire ou par la télévision, sans jamais prendre le dessus sur l’histoire individuelle. Sur la forme, j’ai beaucoup aimé l’esthétique à la Tati, quand le cinéma souvent bavard (que j’apprécie par ailleurs énormément, cf. le dernier Tarantino par exemple) se tait pour laisser voir et entendre énormément de choses sans jamais les expliciter. Les plans construits comme des photographies sont aussi très plaisants.

Néanmoins, est-ce un film facile que je recommanderai à tout le monde ? Non, sans doute. Mieux vaut être en forme pour aller voir ce qui est, il faut bien le dire, un film de critiques façon parisiano-centrisme. Bon ben voilà quoi… je suis parisien, tant pis. 😉

Comme attendu, tous les critiques sont unanimes, tant chez Télérama que les Inrockuptibles ou chez Critikat (avec, comme à l’accoutumée, une analyse fine et pertinente du film). Rob a aussi beaucoup aimé, même s’il regrette un Suleiman jugé cabotin, ce sur quoi je ne le rejoins pas du tout.