Sylvester Stallone avait-il pleinement conscience de ce qu’il lançait en signant le scénario de Rocky et en interprétant le rôle principal ? Sans doute que oui : l’acteur n’était pas très connu à l’époque, mais il refuse de vendre son scénario, alors même qu’on lui propose beaucoup d’argent. Il refuse, car il sait une chose : il veut être Rocky, il est Rocky. À l’image de ce personnage un peu paumé qui trouve la gloire par hasard, le long-métrage est tourné rapidement et sans budget — à peine un million de dollars — et son instigateur accepte toutes les concessions pour voir le projet aboutir. Une excellente idée, quand on sait que le film réalisé par John G. Avildsen remporte trois Oscars et surtout l’adhésion du public. Rien que le box-office de l’époque rapporte 225 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros succès de 1976 et l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma, aujourd’hui encore. Mieux, Sylverster Stallone a lancé une saga et surtout un véritable culte. Et il faut bien reconnaître que, même si les suites n’ont pas toujours été à la hauteur, ce premier film est une vraie réussite, une variation classique, mais parfaite, de l’American Dream. Rocky n’a pas pris une ride et il mérite totalement sa réputation.

Le personnage de Rocky est devenu une telle légende, il représente si bien et jusqu’à l’excès l’archétype de l’Américain qui a réussi, que l’on est surpris de découvrir le personnage à ses origines, avant la reconnaissance et la célébrité. Dès ce premier film, Rocky est à l’image de son créateur : inconnu, et fauché. La structure du long-métrage signé John G. Avildsen est assez simple, puisque l’on commence avec un boxeur qui a du talent, mais qui n’a jamais percé dans le métier et qui mène une vie assez misérable. Quelques raisons sont évoquées pour cet échec, mais Sylverster Stallone ne tranche jamais de façon catégorique. Est-ce le manque d’opportunités ? Sans doute, et ce match contre le champion du monde qui occupe toute la fin du film est bien la preuve qu’il faut aussi de la chance pour réussir dans la vie. Mais en même temps, est-ce que ce personnage n’a pas su saisir sa chance, voire la créer de toute pièce comme le veut le rêve américain ? On sent bien qu’il y a aussi de cela, et la critique très sévère de Mickey, le vieil entraîneur râleur, le suggère aussi. Au fond, c’est un faisceau de raisons qui explique cet échec, mais voilà : Rocky n’a jamais réussi à décoller, et sa vie est partagée entre la salle de boxe où il traîne depuis six ans, et des petits boulots menés pour une petite frappe du coin. Ce n’est pas très glorieux, et John G. Avildsen prend son temps pour établir ce quotidien difficile, avant de lancer l’enjeu principal de son film, à savoir le grand combat mené par le boxeur contre le champion en titre. Rocky repose sur une structure simple, disait-on plus tôt, et c’est bien celle-ci qui est suivie jusqu’au bout par le scénario, même si le film ne peut pas se résumer à une simple histoire de boxe.

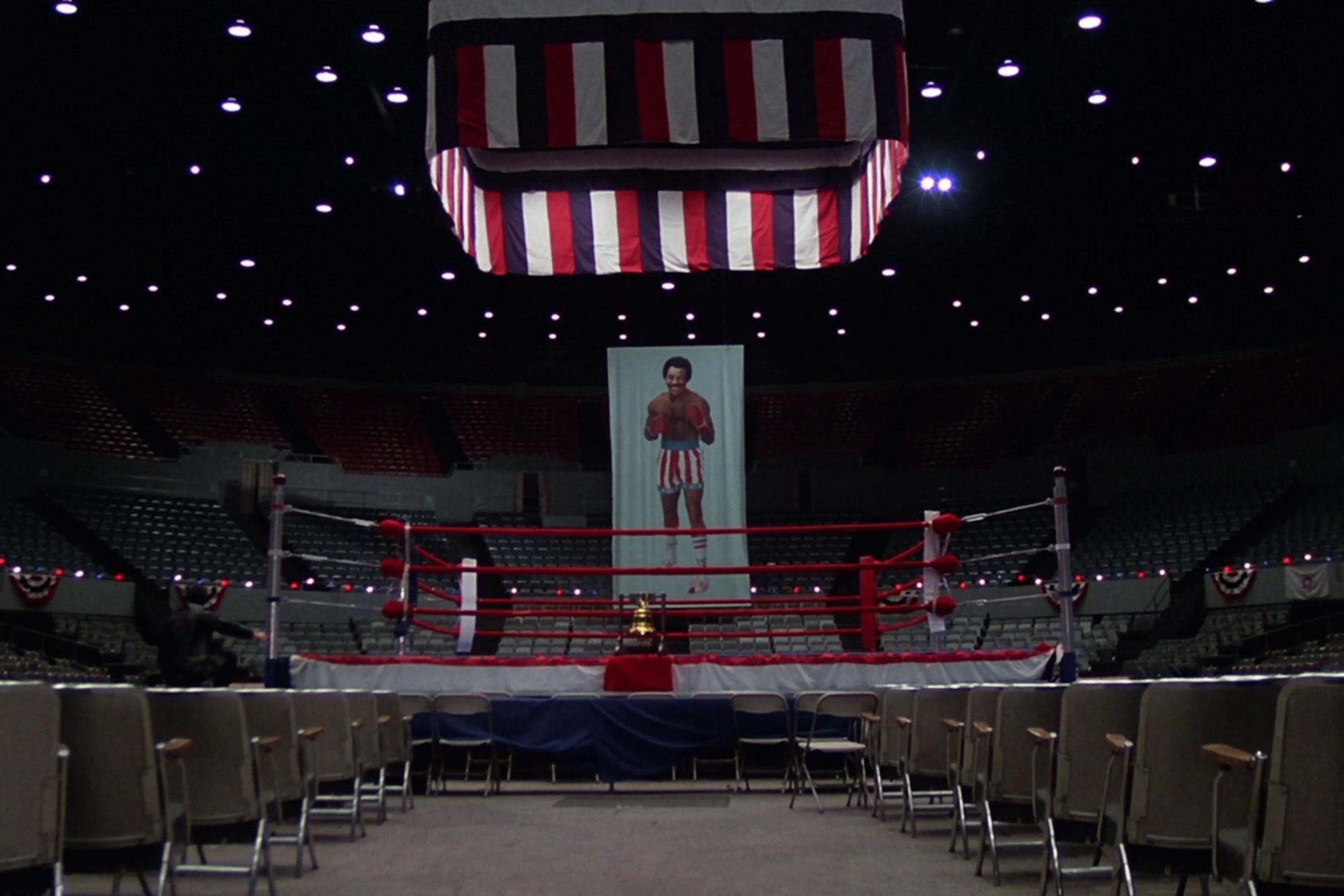

La boxe est au cœur des enjeux et Rocky est devenu célèbre, non pas forcément pour son combat final qui n’est, au fond, pas si impressionnant, mais plutôt pour toutes les séquences d’entraînement. S’il ne fallait retenir qu’une seule image du film, ce serait certainement la montée des marches devant le Museum of Arts de Philadelphie. Cette scène filmée sur la chanson « Gotta Fly Now », elle aussi devenue mythique, a été tellement reprise, dans la saga et dans la culture populaire, qu’on aurait presque l’impression de voir une parodie, ou au moins un remake. Mais non, c’était une idée originale du film, une très bonne idée même, sans doute liée au budget restreint sur le projet : comme l’a indiqué ultérieurement John G. Avildsen, cette contrainte budgétaire a offert aux films quelques-unes de ses meilleures idées et de ses meilleures scènes. L’entraînement de Rocky Balboa reste assez sobre précisément pour cette raison et on se contente de courses dans les rues de Philadelphie et d’entrainements insolites sur des carcasses de bœuf. Un film de boxe moderne en ferait beaucoup plus, mais Rocky se contente d’assez peu et mise tout sur le combat final, point d’orgue du scénario où le héros qui devait perdre finit par gagner. La victoire est encore timide toutefois, puisque le boxeur n’est pas battu, mais il termine les 15 rounds sans vraiment battre son adversaire. La suite, ce sera dans (le bien nommé) Rocky 2 : La Revanche, mais en attendant, Sylvester Stallone a eu une idée plutôt astucieuse : si la boxe est au cœur du film, ce n’est pas le seul enjeu et ce n’est peut-être même pas le principal. En premier lieu, c’est une histoire d’amour et Rocky ne doit pas seulement gagner sur le ring, il doit aussi gagner le cœur d’Adrian, une fille timide qui se laisse convaincre et qui s’épanouit avec le boxeur. C’est une très belle histoire, racontée avec beaucoup de douceur et sans trop en faire, comme c’est si souvent le cas avec les productions modernes.

On comprend facilement pourquoi Rocky a eu un tel succès à sa sortie, et plus encore pourquoi le film est devenu culte au point de devenir un tel repère dans la culture américaine. Il illustre, peut-être plus que tout autre, l’idéal de l’American Dream où n’importe qui, à condition de saisir sa chance, peut devenir quelqu’un de grand. Rocky Balboa réussit par sa persévérance et sa détermination, alors que son adversaire le sous-estime totalement. John G. Avildsen parvient aussi à filmer plusieurs séquences avec une telle perfection qu’elles ne pouvaient que rester dans l’imaginaire collectif. On pense aux marches, bien sûr, mais on pourrait aussi citer la scène de la patinoire, parfaite par tant d’aspects. En bref, Rocky condense le meilleur du cinéma américain et il se (re)voit avec toujours autant de plaisir. Un classique !